|

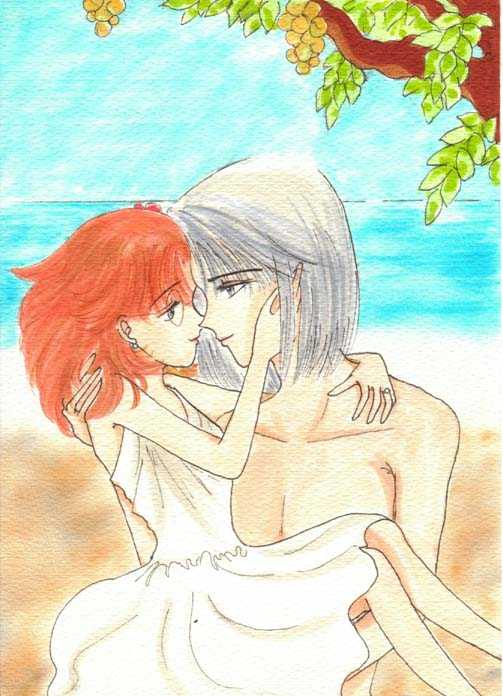

楽園なる冥土

そこにあるすべてを赤く染めながら、太陽は水平線の向こう側へと落ちていこうとしている。

さっきまで人で溢れて賑やかだった浜辺も、今は二人だけで、ただ静かに波音が聞こえるだけだ。

二人は砂浜に並んで座って、海を眺めていた。

一人は輝くような美貌を誇る少年。もう一人は活気に満ち溢れんばかりの背の小さな少女。

波音を遮って、少女の高い声が響く。

「バリ島まで来て、あんたが見せたかったのって、この夕日なの? 確かに綺麗だけど〜

何だか怖いわ。日本とかフランスとは違うんだもん。真っ赤すぎて…何だか焼き尽くされて

しまいそう…」

少年はわずかに微笑んで、少女に囁く。

「おや どうしたんだい? 知らなかったよ。君が豊かな情緒を持つ詩人だったとは… 食あたりでも

したのかい? 違うとしたら明日は嵐だ」

皮肉げに軽口を叩く少年に対して、

「あんたって失礼ね!! あたしだってちょっと感傷的になる時だってあるのよっ!! 」

頬を膨らませて、少女は怒った。

「はいはい、わかったからそう膨れるなよ。それに君に見せたいのは別だ。まだ時間がある、

食事にしよう、行くぞ」

少女の怒りをかわすように、少年はさっさと立ち上がり歩いていく。食べることに喜びを表す少女は、

感情を隠さないまま、少年を追いかけた。

「ご飯なの? 行くわ 待ってよ、シャルル あたしを置いていくなんて許さないからね!!」

アルディ家が所有する別荘は、世界各地に点在してるが、このバリ島の別荘は格別に豪華だった。

古きコロニアル時代を思い起こさせる様式美を誇る建物と、広大な庭に南国特有の植物や木々を

配置し、プライベートビーチやプール、鬱蒼と生い茂る森林で、バリ島でも一番の別荘だと噂されていた。

その別荘に勤める使用人たちは、当主の少年とその恋人の少女を出迎えるために、建物中の大理石の

床を磨き上げ、庭の木々を剪定し、部屋にはむせ返らんばかりの花々を飾りつけ、待ち構えていた。

二人がアルディ家の別荘に到着するや否や、

「お帰りなさいませ、シャルル様 お食事の支度が出来ております。こちらへとどうぞ」

執事や使用人たちが一斉に二人を出迎え、別荘を取りしきる執事が、別荘の奥へと案内する。

通されたのは、海や庭園が見渡せるオープンテラスで、バリ風の調度品で飾られており、照明も

南国情緒をかもしだすかのごとく、松明であった。

「きゃ〜 素敵〜 ごちそうじゃない〜」

目の前のテーブルに並べてある果物や、銀食器に盛り付けられてるオードブル、パンにスープ、

ワインクーラーで冷やされてる年代もののワインに少女は歓喜した。

「その前にマリナちゃん シャワーを浴びて服を着替えておいで」

執事に目配せすると、一礼して、執事は席を外したが、すぐにハンガーに掛けられてある白いタイシルクの

サマードレスを持ってきた。

少年は少女にドレスを渡した。

「いいじゃないのよ〜 そんなお風呂入らなくたって死なないわ」

ふて腐れて、少女は抗議する。

「ダメだ。オレの言うことが聞けないのなら、このディナーはお預けだ」

「そんな〜 あんたって鬼ね」

「鬼でも悪魔でも、何ていってくれても結構。だが、ちゃんとルールは守ってもらうよ」

「わかったわよ〜 入ればいいんでしょう? フン シャルルのケチ」

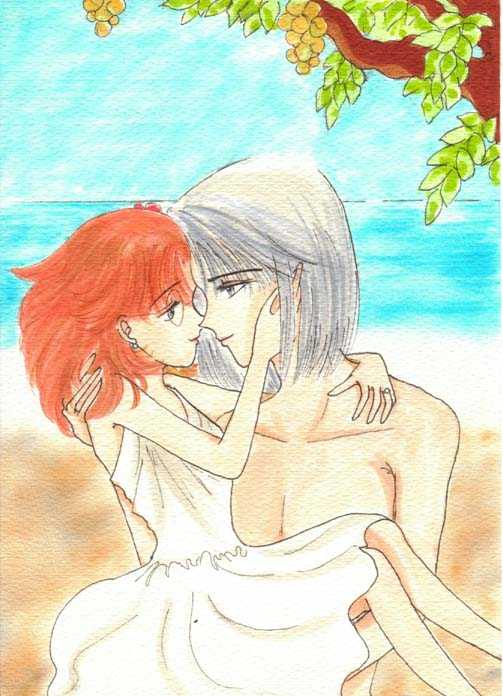

艶やかなタイシルクのサマードレスを着た少女が、少年の前に現れた。 緩やかにそれでいて、

少女の身体のラインを損なわないデザインは、バリの空気によく似合っていた。風に揺れて、

裾がさわさわと揺れると、照明のせいもあるのだろう。とても魅惑的で、少年を魅了する。

「ちゃんとシャワーを浴びて、着替えてきたわよ。これで文句ないでしょう!」

いきり立つ少女をいなすように、

「ああ、マリナちゃん 綺麗だよ これで食事にありつけるね。早く席に着きなよ」

と、自らエスコートして、椅子を引き、座らせた。

「ねえ、これ 全部食べていいの?」

「もちろん、君は遠慮なんてしないだろう?」

「よくわかってるじゃない」

席に着くなり、少女はものすごい勢いで、口の中に食べ物を押しこんでいく。 少年は少女がこの上もなく

幸福そうな顔をしてるのに満足して、自分も着席し、食べ始める。

食卓に並んでた数々の食べ物があっという間になくなり、メインディッシュもあと少しで食べ尽くされそうと

いうときになって、

「ねえ、シャルル どうしてここに連れてきてくれたの? 教えてよ」

少女は思ったことを、素直に口にした。

「そのうちわかるよ。今はおとなしく食べておいで。こんな量でとても足りるとは、オレには思えないね。

デザートはいらないのか? 」

「もちろん いるわよ〜 だけどね〜」

「彼女に木苺のシャーベットと、ショコラートのムース あとコーヒーを持って来てくれ」

少年は給仕係にそういうと、自分はワイングラスを傾けた。

しばらく少女はブリブリと文句をいっていたが、デザートが運ばれてくると、

「やっぱり、アルディ家のコックさんって優秀よね〜 いつも美味しいわ〜」

と、にこやかになってるのが、この少女の美徳である。そんな少女を眩しいものでも見るように少年は

目を細めた。

辺りはもうすでに夜の闇に包まれていて、松明の揺らめく炎が二人をなまめかしく照らし、ある種の

雰囲気を醸し出していた。南国の退廃的な風が、追い討ちをかけて、より一層ムードを漂わす。

すると、どこからか遠くで太鼓や鐘の音がし始めた。

少女はすかさずその音に気付き、少年に尋ねた。

「ねえ、あの音何なの?」

「今日はバリの島のケチャ祭りの日だ。 島の祭壇に人々が集まり、そこで神に捧げるダンスを奉納する。

その為の音楽だろう」

「へーそうなんだ。あたし見てみたいな〜 せっかくバリまで来たんだし〜 ここに来た目的もわかんないなら

お祭り行きたい〜♪」

すでに食べ終えた少女は、手持ち無沙汰にフォークを指で弄びながら、少年を見やる。覗きこむように

見つめられると、少年は何故だか逆らえなくなるのだ。 それは、少女の瞳に宿る輝きが、少年の虚無感を

いとも簡単に吹き飛ばす起爆剤だからだ。

「わかったよ、マリナちゃん」

二人がアルディ家の別荘を出ると、人々の列でごった返していた。真っ暗な夜に、人々がかざしている

松明の炎が映え、お祭り気分を一層盛り上げている。地元の人だけでなく、バリ島を訪れた観光客たちも

混ざっていて、相当な賑わいだ。団体行動をとったことがない少年は、ちょっとうんざりしていた。横にいる

少女は、こういう雰囲気が好きなのだろう。キョロキョロと辺りを見回していたが、やがて一言。

「屋台がない……」

「はぁ? 」

その発言に呆れるばかりだ。さっきまであんなにも食べていたのにと、少年は顔色を変える。

「あのね…マリナちゃん あれだけ食べたのに、まだ足りないのか?」

「屋台ものは別腹なのっ!! ヤキソバ食べたい…」

ますます少年は絶句したが、気を取りなおして、言った。

「…………ここをどこだと思ってる? 日本じゃないんだぞ。君が想像してるような屋台があるわけない

だろう」

「そ、そうなの?」

「そうだ」

がっくりと頭を垂れて、少女は立ち止まった。少女が立ち止まったことで混雑が酷くなったので、少年は

人々の流れの邪魔にならないよう、少女を促した。

「そうがっかりするなよ。君が見たがってた祭りがいよいよ始まるぜ」

一段と音楽が鳴り響き、民族衣装を着た地元の踊り子たちが、祭壇の前で踊り始めた。古式ゆかしく

ゆったりと舞うさまは、ある種の神聖さを感じさせる。廻りの人々も固唾を飲んで見守っていたが、

段々と太鼓の音が激しく、打ちつける竹の楽器の乾いた音が甲高く、響く鐘の音が早くなってくると、

地元の人々が嬌声をあげながら、手をこめかみのところでひらひらとさせ、リズムに乗りながら、踊り出していく。

松明や、くべられた薪に炎が赤々と燃え盛り、人々の熱気とあいまって、辺りに伝わり出すと、観光客でさえ

踊り出す人が出始めた。その様子を見ていた少女は

「きゃっ 楽しそう〜♪ …踊ろうよ〜」

と、少年の手をとるが、

「いやだ、どうしてオレが踊らなきゃならないんだ。 ふん アホらしい」

拒否反応を示した少年になおも少女は食い下がり

「あらっ、同じアホなら踊らな損損って言葉も日本にはあるのよ〜楽しさを感じないなんてもったいない」

と、力強く少年の手首をつかむと、少女は踊ってる人たちの輪の中に入っていく。

激しくなるばかりの音楽と、踊りのテンポも飛び跳ねるような躍動感に満ち、少女もその雰囲気に釣られ

踊り始めた。

真っ赤に燃える松明の灯りが、少女のふっくらとした身体を照らし出す。普段は少年よりもはるかに小さいのに

この時ばかりは、飛び跳ねる少女が大きく見える。愛らしいその笑顔は、誰よりも生き生きとしていて少年を

魅了した。軽やかに少女が踊ってると、少年も踊ってもいいような気になってくる。

「シャルル〜 楽しいね」

弾んだ声で、少年に語りかける少女が何よりも愛しくて、少年はにっこりと微笑みを返した。少女に

合わせるように、少年も身体を動かし始めると、ふっと身体が軽く躍動し始めるのがわかった。

何も捕らわれることがない少女のくったくのなさが、幾度となく少年を未知なる世界へと連れ出すのだ。

踊りがもたらす高揚感を、この時初めて少年は知った。

喧騒だった祭りも終り、二人は帰り道を歩いていた。あれだけいた人々もちりぢりになり、道端の松明の

灯火も今にも消えそうで、寂しげであった。そんな空気を打ち破るように、

「面白かったね。お祭りってだから好きよ」

と、少年に語りかけた。

「マリナちゃん 祭りはその一日だけ魂を解放するという論文があったけど、まさしくそうだね。

書いた人間はきっと楽しんだに違いない」

今日の祭りは、文字で知りうる知識よりも、ずっと鮮烈に少年の脳裏に焼き付けた。

「あんたって理屈っぽいわね〜お祭りはね、楽しめばそれでいいのよ。それよか、喉乾いた。

何か飲みたい〜」

「……まったく、君ぐらい思うがままに生きてる人間もいないね」

と、溜息をついた。あまりの自然児ぶりに、呆れたけれども、これがこの少女の魅力の一因だから

仕方がない。

あの踊りで心も身体も解き放たれたようで、かなり気持ちがいい。ふっと笑いがこみ上げてくる。

「あっ、もしかしてバカにしてる?」

その笑い顔を少女は皮肉ととったのだろう。頬を膨らませて睨む少女を、少年はかがみこむようにして

頬を寄せ、そして素早く少女の肩と膝裏に手を廻して、抱き上げると

「そろそろ時間だ」

急ぎ足で駆け出す少年に、突然抱きかかえられた少女は焦ったのか、大声で

「あー何するのよっ、ちょっと下ろしなさいよ」

喚きちらして、手足をジタバタさせた。

「これからいいものを見せてあげるから大人しくするんだ。いいね」

少年は有無を言わせないといった様相で、

「あんたっていつも強引だわ」

少女の抗議の声を聞き流し、少年は別荘の中にあるプライベートビーチへと歩みを進めた。

アルディ家の別荘からプライベートビーチまでは、景観を壊さない程度に明かりが灯されていたが、

ビーチに入るとさすがに光は届かない。遠くで夜鳥が鳴く声が、いかにも物騒といった感じがするのか

「ねえ、どこ連れてくのよ。あたし怖いのはイヤだからね」

と、少女はより一層少年にしがみついた。

「怖いのなら瞼を閉じろ。オレと一緒にいれば、何も怖がることなんてない」

そう言い放つと、少年はさらに急ぎ足で、波打ち際まで来ると、少女をそっと砂浜に下ろした。

「目をあけていいよ。マリナちゃん」

恐る恐る目を開けた少女は

「真っ暗だわ。何も見えない」

「そのうちに目が慣れる。ほら、顔を上に向けてごらん」

少女が言われた通りに空に顔を向けると、目に飛び込んできたのは無数の星の輝きだった。闇が深いので

より一段と、一つ一つの星が主張をしていて、宝石と変わらない。

「綺麗…本当に…綺麗」

星に見惚れる少女の目線に合わせるように、少年はかがみこんで、説明した。

「中でも一際目立つ星があっちに4つあるだろう? それが南十字星だ…待たせたね、マリナちゃん

そろそろ時間だ。南十字星を眺めてごらんよ」

すると、少年の指差したところを起点として、星が流れ始めた。一つ、また一つと、流れ星が放物線を

描きながら、海へと落ちていく。やがて雨が降るように、次々と流れ始める星々に、

「あんた、魔法でもかけたの?」

驚いた表情で、少年に問い質した。

「まさか、タネを明かせば、これは流星雨だ。流星雨はね、宇宙にあるチリが太陽を公転する軌道上にあって、この軌道に地球が入ると、地球の大気圏に落ちたチリが燃えるんだ。今年は当たり年だね」

そっと少女の左手首を掴むと、微笑みながら少年はブラウスの胸ポケットに手を突っ込んで、指輪を

取り出した。それは少年の親指ほどの大きさのダイヤモンドのリングで、流星雨の光を集めて

夜の浜辺で燦然と輝きを増した。

「星の一つだ。君にやる」

少女の左手の薬指に差し入れ、少年はさらに囁く。

「今降り注いでる流星雨も、あの夜空に光る星でさえも、いつかは燃え尽きて消える運命にある。だけど、

この星だけは永遠に輝き続ける。だから、君にやる。オレの心は永遠に君だけだからだ」

ひたむきな眼差しを少女に注ぐ。

「オレの気持ち、受けてくれるね」

少年の睫毛の震えが、言葉の重みを感じさせた。少女はじっと少年を見つめ、考え込んでいたが

小さな花が風に揺れるように、ニッコリと笑うと、

「シャルル、こっちに来て…」

そう言い残すと、突然走りだし、その身体を海に浸らせていく。慌てた少年が少女の後を追って、海に

入っていった。

「マリナっ、よせ…」

二人は波打ち際で倒れこんだ。海水は生温かく、重なり合う二人を包む。

「あんたが星なら……」

少女の腕が少年の頭にまわり、そっと少年を引き寄せて、唇に唇を重ねた。

「今、降り注いでる星の最後が、この海に落ちるというのなら、あたしは海になるわ」

限りなく優しい眼差しを少年に向けながら、少女はさらに言い募る。

「シャルル、あれからずっと一緒にいて、たくさんあんたを見てきたわ。いろんな事があったけど、

浴びるほどの情熱をあたしにくれて、あんた自身の輝きを見せつけられて…………あたしは…あんたに

魅せられたのよ。 どこにも行けないぐらいにね。 この海よりも深く……好きよ、シャルル………

ずっと一緒にいましょう」

海水に浮かんだ二人の身体が、一層密着度を増していく。少年は少女の身体を強く抱きしめると

かすかにかすれた声で、問いかける。

「…………マリナ……これは夢なのか……」

確かめるように、幾度となく、少女の髪に、額に、頬に、唇にキスをする

「夢でも…あの世でもないわよ…これは現実なの。シャルル 夢だったらこうしてあんたを感じられないわ」

うっとりとした表情で、少女は小さく呟いた。

「好きってしか言えない。だって、これ以上の言葉がみつからないんだもの」

はにかんで顔を背けた少女を、少年は両手で少女の頬を挟んで、自分に振り向かせた。

「もう言葉は要らない…マリナ…オレだけを感じて」

寄せては打ち返す波が、二人を翻弄する。だけども強く結びついてる二人は、時にその波に漂い

時に逆らいながら、星降る夜空の下で、抱き合い続けた。

キリ番10000HITの創作です。 どうか受けとってください〜司ちゃん!!

そして、丁度シャルルのお誕生日前にUPできました。フフフ、私的に頑張りましたよ!!

(いやマジで…ええ、睡眠もあんまりとってませんの。エゴイストを嗅ぎながら、グルグルしてましたわ)

リクエストが、ロマンティックで、ゴージャスで、しかもタイシルクをプレゼントするシャルルが見たい

とのことだったのですが… 最初は「目指せ 叶姉妹も裸足で逃げ出すゴージャス」と目論んでいたの

です。しかし、どうも、途中からおかしくなってきまして〜 もう最後になると、偽者度が1000%ぶっち

ぎってるような気がしてなりません。し、しかし シャルル×マリナになりますと、私の理性はどっか

キレちゃうんですね。だから、こうなりました。もちろん私見入りまくりですけど、いいじゃないの〜

原作がアレなんだし(あっ) ここで夢見させてください。でないと、どこも私の夢見る場所がないんです(涙)

それと何故バリ島なのか? それはただ単に私が行きたかっただけなんです(笑) ですが、旅行会社

のパンフだけでこの話書いてますので、嘘ばかりです。本気にしないでください〜(マジ)

|